|

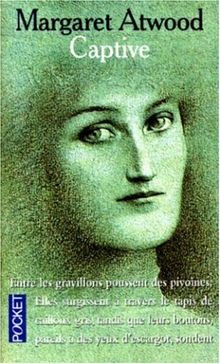

L’un de mes livres préférés de Margaret Atwood, écrivaine canadienne, est Captive. C’est pourquoi j’ai hésité à regarder la série (2017) de Mary Harron, adaptée du livre que j’avais lu à sa parution en 1996 , tant je craignais d'être déçue. Ce qui n'a pas été le cas, bien au contraire !

|

| Margaret Atwood |

Margaret Atwood s'inspire d'une histoire vraie (1859) d’une jeune servante, Grâce Marks, condamnée à perpétuité à l’âge de seize ans pour avoir tué ses patrons. Son complice, le valet qui commis le crime, est exécuté mais avant d’être pendu il accuse Grâce d’être l’instigatrice et la tête pensante de ces deux meurtres. Grâce échappe à la peine de mort étant donné son jeune âge mais est condamnée à la prison à vie.

Les années passent, de prison en asile psychiatrique, des années de douleur et de maltraitance, quand un pasteur et ses ouailles qui croient Grâce innocente font appel à un médecin psychiatre, Simon Jordan. Ils lui demandent de parler avec Grâce qui se dit amnésique pour lui faire retrouver la mémoire, ceci afin de confirmer son innocence et obtenir une remise de peine. Pendant le procès, elle avait donné, en effet, trois versions différentes des meurtres. Les rapports médicaux de l’époque n’avaient pu émettre un avis tranché sur la santé mentale de la jeune fille ni sur sa culpabilité.

|

| Sarah Gadon : Grâce Marks |

Dans le livre comme dans le film, on se laisse prendre à ce jeu subtil et haletant.

Les autres centres d’intérêt du roman sont aussi très bien rendus. L’aspect féministe étroitement lié à la critique sociale montre une classe sociale misérable dont les membres subissent la faim, le froid, la maladie, l'insalubrité de taudis sans chauffage. Accéder au statut de domestique dans une maison bourgeoise leur permet d'échapper en partie à ces terribles conditions de vie. Mais c'est pour subir, alors, comme Grâce Marks ou son amie Mary Whitney, le paternalisme ou la condescendance des patrons, dans le meilleur des cas, et dans le pire (surtout pour les femmes) les agressions sexuelles, sachant que si celles-ci se plaignent, elles auront toujours tort et seront mises à la porte. La scène de la mort de Mary est d’une violence incroyable aussi bien dans le roman que dans le film. Elle souligne, à travers le sort horrible fait aux femmes, l’hypocrisie sociale de ces bourgeois ou nobles qui fréquentent l’église chaque dimanche mais cachent les exactions et la culpabilité de leur rejeton dégénéré. Les journées de travail sont longues, pénibles, du matin très tôt jusqu’au soir tard, une véritable exploitation ! Mais dans tous les cas ce sont toujours les femmes qui sont les victimes puisque même dans leur milieu, elles sont aussi maltraitées par leur père ou mari violent, alcoolique, et machiste, subissent le mépris des domestiques mâles et sont les proies sexuelles aussi bien des dominateurs que des dominés. La femme n'a aucun droit !

Margaret Atwood décrit en particulier les migrants irlandais, écossais, qui fuient la misère de leur pays sous la domination méprisante et implacable des anglais mais qui retrouve au Canada les mêmes conditions de vie et les mêmes anglais exploiteurs et méprisants.

D’autre part, le film en utilisant la voix off de la servante et son récit à la première personne rend compte du style envoûtant de Margaret Atwood et est aussi un récit à plusieurs voix et à plusieurs entrées.

Une réussite !