|

| Frank Dicksee (1902) La Belle dame sans merci (musée de Bristol) |

La Tate Britain à Londres et le musée de la ville de Bristol présentent de nombreux tableaux préraphaélites. L’un d’eux à Bristol illustre le poème de Keats, poète romantique : La belle dame sans merci.

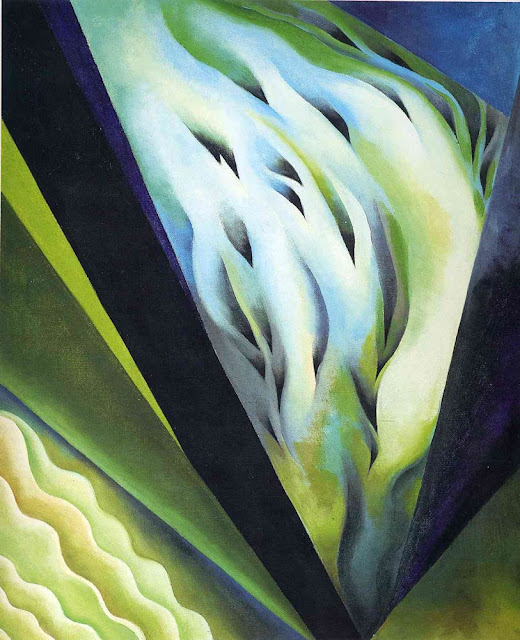

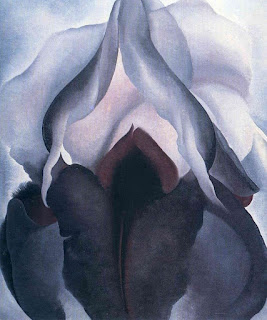

John Keats, poète romantique, a trouvé son inspiration dans un poème du Moyen-âge d'Alain Chartier paru en 1424 qui développe un thème traditionnel : celui de la femme belle mais impitoyable qui enchaîne l’homme dans un amour sans retour puis l’abandonne, à tout jamais absent de lui-même.

Le thème de la Belle dame sans merci apparaît souvent au cours des siècles dans la littérature et la peinture, en particulier des préraphaélites. Ces peintres s’inspirent, en effet, du patrimoine littéraire notamment du Moyen-âge en puisant dans les vieilles légendes, dans les récits traditionnels, centres d’intérêt qu’ils partagent avec les romantiques.

La belle dame sans merci de Keats s’inscrit donc bien dans le mouvement romantique dans la mesure où il met le moyen-âge à l’honneur avec son chevalier en armes, errant pâle et solitaire dans un paysage qui incarne l’hiver des sentiments et préfigure la mort. Le chevalier est asservi à sa dame et il lui doit fidélité et dévotion. Mais l’amour et de la mort sont étroitement liés puisque au moment même où le chevalier semble pouvoir accéder à la concrétisation charnelle de l’amour, la mort apparaît avec la vision des spectres. La souffrance, l’amour éthéré et éternel sont des thèmes éminemment romantiques.

La belle dame sans merci dans notre monde actuel a pour avatar, me semble-t-il, la femme fatale des romans et des films noirs, tout aussi dangereuse pour l’homme puisqu’elle le conduit inexorablement à sa perte.

Et si l’on pousse plus loin, Eve, en tentant Adam et en le faisant chasser du paradis terrestre, ne serait-elle pas la première femme fatale et sans merci de l’humanité ? C’est ce qu’ont toujours pensé les grands de l’église dont la misogynie était sans égale. La faute des femmes, toujours, je vous dis !

|

| Arthur Hughes : La belle dame sans merci |

Ah! qui peut te faire souffrir, chevalier en armes

Errant pâle et solitaire !

Les joncs sont desséchés au bord du lac,

Aucun oiseau n'y chante.

Ah! qui peut te faire souffrir, chevalier en armes

Si farouche et si malheureux?

Le grenier de l'écureuil est rempli,

Et la moisson est rentrée.

Je vois un lis sur ton front

Avec la moiteur de l'agonie et la rosée de la fièvre ;

Et sur la joue une rose qui se flétrit

Et se fane de même rapidement -

J'ai rencontré une dame, dans les prés,

D'une grande beauté - la fille d'une fée ; -

Ses cheveux étaient longs, ses pieds légers

Et ses yeux sauvages.

|

| Frank Dicksee (1902) détail |

Je tressai une guirlande pour sa tête,

Puis des bracelets et une ceinture qui embaumait ;

Elle me regardait comme si elle m'aimait

Et poussa un doux gémissement.

Je l'assis sur mon coursier paisible

Et ne vis rien d'autre tout le long du jour ;

Car elle se penchait de côté et chantait

Une chanson de fée.

Elle trouva pour moi des racines d'un goût exquis,

Du miel sauvage et la manne de la rosée ;

Et sûrement en langage étrange elle me dit :

Je t'aime véritablement.

|

| Waterhouse : La Belle dame sans merci |

Elle m'entraîna dans sa grotte d'elfe ;

Là, me contemplant, elle poussa un profond soupir :

Là, je fermai ses yeux sauvages et éperdus

De quatre baisers.

Et là, en me berçant, elle m'endormit

Et là, je rêvai, ah ! Malheur véritable !

Le dernier rêve que j'aie jamais rêvé,

Sur le flanc de la froide colline.

|

| Henry Meynel |

Je vis des rois pâles et des princes aussi,

De pâles guerriers - tous avaient la pâleur de la mort,

Et criaient : "La Belle Dame Sans Merci

Te tient en servage !"

Je vis leurs lèvres affamées, dans les ténèbres,

Grandes ouvertes pour me donner cet horrible avertissement ;

Et je m'éveillai et me retrouvai ici,

Sur le flanc de la froide colline.

Et voilà pourquoi je reste ici

Errant pâle et solitaire :

Bien que les joncs soient desséchés au bord du lac,

Et qu'aucun oiseau ne chante.

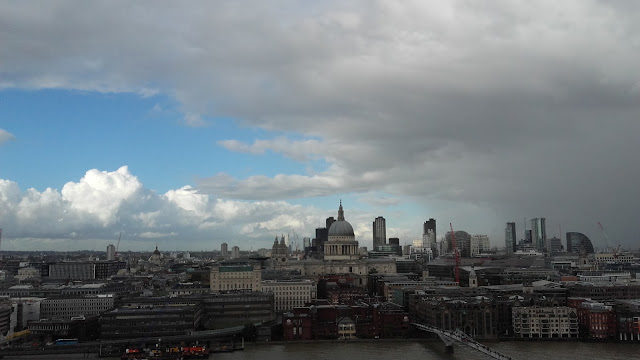

Les préraphaélites à la Tate Britain

|

| Mariana de Sir John Everett Millais |

"Le XIXe siècle anglais

est dominé dans la peinture, par l’Académie Royale qui définit ce que

doit être l’art et à quoi il doit ressembler. En 1848 un groupe de

jeunes peintres remettent en question les principes enseignés et forment

la Confrérie préraphaélite avec l’intention de revenir à une peinture

plus proche de la nature, non formatée et en quête de perfection tant au

niveau de la forme que de l’expression.

La peinture est enseignée sur le modèle classique italien dans lequel

le peintre Raphaël fait figure de référence. Lorsque trois peintres

décident de former un groupe portant le nom de préraphaélite, ils

affirment leur volonté de revenir aux styles antérieurs à la renaissance

classique : le gothique, pour sa pureté spirituelle qu’ils considèrent

comme perdu à leur époque, et les styles primitifs flamand et italien de

la première renaissance pour leur représentation réaliste de la nature.

Le groupe initial se forme autour des fondateurs John Everett Millais,

William Hunt et Dante Gabriel Rossetti. Même si l’inspiration leur vient

du passé, leur démarche est avant tout avant-gardiste et politiquement

contestataire. La tradition et l’esprit victorien font figure de modèle à

ne pas suivre. Leur style d’un extrême réalisme est souvent créé

d’après nature, l’invention récente du tube de peinture leur permettant

de sortir de l’atelier et de peindre en plein air. L’habitude de peindre

en extérieur sera reprise par le groupe français qui donnera bientôt

naissance au mouvement impressionniste." ( Histoire de l'art voir la suite ici)

|

| John William Waterhouse : Sainte Eulalia (1885) | |

|

| Georges Frederic Watts : Hope (1866) | |

|

| Edward Coley Burne Jones : Love and the Pilgrim de Burne Jones (1896_97) |

|

| L'annonciation de Dante Gabriel Rossetti (1849_50) |

|

| Arthur Hughes : April Love |

|

| Henri Wallis : Chatterton (1856) |

|

|

|

| William Hollmann Hunt : Our english coast |

Préraphaélites du musée de Bristol

|

| Dante Gabiel Rossetti : Louisa Ruth Herbert |

|

| John Everett Millais : The bride of Lammermoor |

|

| Wens devant le tableau de Lucy de Lammemoor |

Wens (du blog En effeuillant le chrysanthème), pour les intimes Francis,

et pour Asphodèle Wensounet, exprime ce qu'il pense des préraphaélites ! Il ne lui manque que la parole!

I met a lady in the meads

|

| Walter T. Crane : La belle dame sans merci (1865) |

Et pour ceux qui veulent lire le texte en anglais :

O what can ail thee, knight-at-arms,

Alone and palely loitering?

The sedge has withered from the lake,

And no birds sing.

O what can ail thee, knight-at-arms,

So haggard and so woe-begone?

The squirrel’s granary is full,

And the harvest’s done.

I see a lily on thy brow,

With anguish moist and fever-dew,

And on thy cheeks a fading rose

Fast withereth too.

I met a lady in the meads,

Full beautiful, a fairy’s child;

Her hair was long, her foot was light,

And her eyes were wild.

I made a garland for her head,

And bracelets too, and fragrant zone;

She looked at me as she did love,

And made sweet moan

I set her on my pacing steed,

And nothing else saw all day long,

For sidelong would she bend, and sing

A faery’s song.

She found me roots of relish sweet,

And honey wild, and manna-dew,

And sure in language strange she said—

‘I love thee true’.

She took me to her Elfin grot,

And there she wept and sighed full sore,

And there I shut her wild, wild eyes

With kisses four.

And there she lullèd me asleep,

And there I dreamed—Ah! woe betide!—

The latest dream I ever dreamt

On the cold hill side.

I saw pale kings and princes too,

Pale warriors, death-pale were they all;

They cried—‘La Belle Dame sans Merci

Hath thee in thrall!’

I saw their starved lips in the gloam,

With horrid warning gapèd wide,

And I awoke and found me here,

On the cold hill’s side.

And this is why I sojourn here,

Alone and palely loitering,

Though the sedge is withered from the lake,

And no birds sing.