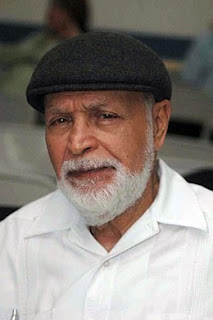

Horacio Castellanos Moya, né le 21 novembre 1957 à Tegucigalpa (Honduras), est un écrivain et un journaliste salvadorien.

|

| Horacio Castellanos Moya |

Un peu d’Histoire : Où il est question d’un coup d’état (comme partout en Amérique latine).

Le dictateur salvadorien Maximiliano Hernandez Martinez est placé à la tête du pays en 1931 à la suite d’un coup d’état militaire qui chasse Arturo Aruajo Fajardo, président démocratiquement élu.

|

| Maximiliano Hernandez Martinez |

Cette prise de pouvoir est suivie d’une répression féroce basée sur des lois extrêmement dures : Le vol est puni par l’amputation d’une main. Les opposants au régime sont condamnés à mort. En 1932, les paysans réduits à la misère se révoltent, suivis par une insurrection du parti communiste salvadorien. Hernández Martínez envoie l’armée qui fait entre 10 000 et 40 000 victimes. Le chiffre exact reste inconnu. Les autochtones sont particulièrement visés, abattus et jetés dans des fosses communes. La majorité de la population des indiens Pipils est exterminée. Les chefs communistes sont fusillés et toute personne suspecte mise à mort, sa maison incendiée, ses proches persécutés.

Un livre en trois volets

Dans le livre de Horacio Castellanos Moya, La Mémoire tyrannique, nous sommes en 1944 au Salvador et le dictateur Maximiliano Martinez continue à gouverner par la peur et la répression. Un coup d’état a lieu mais échoue, entraînant des représailles sanglantes mais le peuple va peu à peu s’organiser et se révolter en décrétant une grève générale. L’écrivain n’adopte pas un récit linéaire mais alterne d'abord deux styles narratifs et conclut avec un troisième qui se situe plus tard dans le temps.

Haydée (1944) : un journal intime

Le premier point de vue est celui d’une jeune femme d’origine bourgeoise Haydée Aragon dont le mari Périclès, journaliste, opposant au régime, est emprisonné. Elle tient un journal du coup d’état, tout en craignant pour la vie de son mari et de son fils Clemente qui a participé au coup d’état.

Le point de vue est original car c’est une femme qui parle et qui ne connaît rien à la politique. Elle suit son mari -même dans l’exil- sans s’interroger sur ses idées. Son père est un riche planteur de café, sa mère très catholique lui a transmis l’éducation des femmes de la bonne société, qui va chaque jour à la messe, se réunit pour le thé avec ses amies, prend soin de son apparence et ne remet pas en cause la parole des hommes de la famille qui estiment que les femmes doivent être tenus dans l’ignorance.

C’est donc assez surprenant de suivre l’histoire d’un coup d’état entre deux visites chez le coiffeur, des discussions sur les cartons d’invitation à un mariage, l’anniversaire de son amie d’enfance Carmela, la confection d’un pull pour la fille de Marie-Elena, sa femme de ménage, sur les menus des repas, et sur son amour inconditionnel pour le chocolat ! Et pourtant, Haydée est tout sauf une femme frivole et superficielle; elle est tournée vers les autres, ouverte et généreuse, et elle va trouver le courage de participer à la révolte. Peu à peu, avec d’autres femmes, des amies, des commerçantes, des voisines, elle distribue des tracs, prend des contacts avec l’ambassade américaine, soutient les étudiants en grève, manifeste devant la prison, surmontant sa peur. C’est à travers son regard que l’on découvre les autres personnages du roman (fictifs ou historiques) qui sont nombreux. Elle nous rend compte de l’évolution du coup d’état au jour le jour, du moins ce qu’elle en sait, car la confusion règne, les nouvelles circulent de bouche en bouche mais ne sont pas toujours avérées. On sait, grâce à elle, après l’échec du putsch, comment s’exerce la vengeance sanglante du dictateur. Un beau portrait de femme, donc, qui, malgré sa fragilité, oppose une résistance à l’adversité et conserve sa dignité à tout prix malgré la souffrance et la peur; un hommage aussi au courage de toutes ces femmes qui se sont dressées contre la dictature.

Un couple comique (1944) : un récit échevelé

|

| Un duo comique |

Les pages du journal de Haydée alternent avec les aventures de Clemente, son fils et de son neveu Jimmy, tous deux compromis dans le coup d’état, condamnés à mort et obligés de fuir. Cette fuite, pourtant tragique puisque les deux jeunes gens risquent leur vie, donne lieu à de vraies scènes de comédie ! Jimmy militaire, entraîné à la survie en milieu hostile, courageux, solide et pragmatique est - quant à son caractère- l’opposé de Clémente, couard, pleurnichard, geignard, ivrogne, coureur de jupons, et incapable d’agir. Le procédé comique rappelle les duos du cinéma burlesque formé sur ces couples antithétiques, Laurel et Hardy, Depardieu et Pierre Richard… Les scènes où Jimmy déguisé en curé et Clemente en sacristain, ou encore celle où, perdus en barque dans la mangrove, Clemente finit perché sur un arbre, puni par son cousin qui ne peut plus le supporter, sont hilarantes.

Le vieux Pericles (1973) : Le constat

Enfin la troisième partie se déroule en 1973 et donne la parole à Chelon, le mari de Carmela, l’amie d’enfance de Haydée. Il attend le vieux Pericles qui vient lui rendre visite. La vision de Chelon nous permet de voir les personnages d’une autre manière, différente de celle d’Haydée. Elle nous permet aussi de préciser le passé de Pericles et d’apprendre ce qu’il est devenu, lui et sa famille, après le coup d’état dans un pays qui n'a pas retrouvé la liberté. Une conclusion du roman pleine de nostalgie puisque les deux hommes sont à un moment de leur vie où l’on ne peut plus se tourner vers l’avenir mais seulement considérer le passé avec ses morts, ses échecs, ses regrets ou, au contraire, l'acceptation. Leur conversation concerne non seulement leur position politique et philosophique sur la mort, la souffrance, l'art, mais aussi privée et il y a, entre autres, une belle réflexion sur la filiation père-enfant.

« Je lui ai dit alors que les enfants, selon une étrange loi semblant régie par un mouvement pendulaire, allaient toujours à l’extrémité opposée à celle souhaitée par les parents, et que plus on prétendait définir leur avenir, plus ils s’éloignaient de notre désir. (…)

-Tu ne pardonnes toujours pas à Clemente qu’il n’ait pas été comme toi? ai-je insisté. Peut-être a-t-il seulement rompu avec ton idée du monde, de la même façon que tu as rompu avec l’idée du monde du colonel. (Le père de Pericles)

Le vieux Pericles a encore plus froncé les sourcils.

J’ai eu la tentation de lui dire que, parfois, ce que nous détestons le plus et pardonnons le moins chez ceux qui nous entourent, c’est cette part cachée de nous-mêmes que nous ne voulons ni reconnaître ni accepter. Mais le vieux, sarcastique, m’aurait demandé où j’avais mis ma soutane. »

Un beau livre, humain, grave, surprenant dans sa manière inédite d'aborder des sujets tragiques, une lecture attachante.