Les nuits blanches de Dostoievski est une longue nouvelle qui se déroule à Saint Pétersbourg pendant quatre nuits et une matinée, dans une atmosphère que la lumière des nuits blanches rend irréelle. Un jeune homme solitaire se promène dans les rues et sur les ponts de la ville quand il rencontre une jeune fille en pleurs. Celle-ci lui raconte qu'elle est désespérée parce que son fiancé ne vient pas au rendez-vous que tous deux s'étaient fixés un an auparavant. Le jeune homme accompagne la jeune fille pendant ces quatre nuits et en tombe amoureux ; mais celle-ci oubliera-t-elle celui qu'elle aime?

La nouvelle commence comme un conte et l'on peut penser que ces rencontres sous une lumière magique se

termineront romantiquement. Or, Dostoievski est tout sauf romantique : C’est

un nuit de conte, ami lecteur, une de ces nuits qui ne peuvent survenir

que dans notre jeunesse. Le ciel était si étoilé, le ciel était si

clair que lorsque vous leviez les yeux sur lui, vous ne pouviez, sans

même le vouloir, que vous demander : est-il possible que sous un ciel

pareil, vivent toutes sortes de gens méchants et capricieux? Cela aussi

c’est une question bien jeune, ami lecteur, mais puisse Dieu vous

l’inspirer le plus souvent possible.

Cette histoire est, en effet, celle de la désillusion et de la solitude. Elle est racontée par un narrateur âgé qui s'étonne de la jeunesse et de la naïveté de ces personnages. Et c'est évident pour lui, ils apprendront bien vite que la vie n'est pas ce qu'ils croient et que le mal existe! Comme Dostoievski lui même l'apprendra auprès des bagnards quand il sera déporté en Sibérie en 1849.

La jeune fille, Nastenka, innocente, naïve, qui vit seule avec sa grand mère aveugle, ne connaît pas le monde. Elle rêve qu'elle se marie avec l'Empereur de Chine car le rêve est sa seule liberté. Lorsqu'elle tombe amoureuse, c'est du seul homme qu'elle a rencontré, le locataire de sa grand mère. Elle s'est fiancée avec lui en secret et espère qu'il reviendra la chercher dans un an comme il l'a promis. On peut dire que cet homme est le seul moyen pour elle d'échapper à un univers borné qui ressemble bien à une prison. Mais est-elle victime d'une illusion? En tout cas même si elle naïve, elle sait bien jouer la coquette et sa conduite envers le jeune homme montre que les femmes ne sont qu'inconstance et cruauté.

Quant au jeune homme si solitaire, si timide, enfermé dans ses rêves, il ne peut participer au monde extérieur et ne peut vivre que d'illusions. Il parle bien - évidemment l'écrivain lui prête sa voix - et c'est "un conteur magnifique" comme le lui dit la jeune fille. Il se berce de mots et de beaux sentiments. J'avoue qu'il m'a profondément agacée avec ses larmoiements sur lui-même même si ceux-ci sont incontestablement littéraires c'est à dire bien écrits!. La solitude dont il désespère, il ne cesse pourtant de la cultiver, il s'en pare, il s'en vante même avec une sorte de souffrance orgueilleuse. Et finalement il en est fier! C'est une Emma Bovary masculin et russe et Dostoïevski est encore plus méchant que Flaubert envers son personnage! On ne peut donc le plaindre quand il se retrouve seul. Il est surtout victime de lui-même, de son incapacité à vivre sa vie et de son orgueil. Finalement loin de nous attendrir, le personnage nous amène à réfléchir sur nous-mêmes et à nous interroger sur le sens que nous voulons donner à notre vie.

La préface de Michel de Castillo

Je me suis interrogée au cours de cette lecture, sur la gêne et l'irritation que j'ai ressenties en découvrant ce personnage masculin. Et c'est Michel del Castillo qui m'a donné la meilleure des réponses. Je le cite.

La tristesse du livre, sa noirceur tiennent d'abord à cette parodie de la grandeur d'âme et de la pure passion. Tel un acide, l'ironie corrode les phrases sonores dont le jeune dostoïevski a longtemps fait son miel. La partition retentit de stridences qui écorchent les oreilles. Avec une délectation ricanante, Dostoievsky emplie les lieux communs, multiplie les références et les clins d'oeil, déchaîne les cordes des envolées pathétiques. Ce faux roman d'amour, ce faux romantisme... ce reptile déguisé en rêveur, cette ville elle-même, artificielle, illusoire, monstrueuse, cachant ses pustules derrière ses marbres et ses palais, jusqu'à ces nuits qui ne sont ni des jours ni des nuits, mais des cauchemars blafards, tout est marqué sous le sceau de l'inauthenticité.

C'est ce que signifie ces avertissements donnés à Nastenka par le jeune homme :

"Il existe à Saint Pétersbourg des recoins assez étranges. Ces recoins, ils ne semblent pas visités même par le soleil... Dans ces recoins ma chère Nastenka, semble survivre une tout autre vie, très différente de celle qui bouillonne autour de nous... Et cette vie est un mélange d'on ne sait quoi de purement fantastique, de violemment idéal avec quelque chose d'autre.. de morne, de prosaïque, d'ordinaire, pour ne pas dire : d'invraisemblablement vulgaire.."

Et s'il y a ironie, on peut dire qu'elle est féroce lorsque dans le dénouement le jeune homme s'exclame : "Mon Dieu! une seule minute de béatitude! N'est-ce pas assez pour toute une vie d'homme?"

Le peintre Sourikov et la Boyarina Morozova

La première de couverture de la collection Babel Actes Suds offre un très joli portrait, détail d'une grand tableau historique de Vassili Ivanovitch Sourikov que j'ai vu à Moscou dans la galerie Tetriakov.

|

| La galerie Tetriakov |

|

| Vassili Ivanovitch Sourikov; la Boyarina Morozova (1887) (cliquez sur les images) |

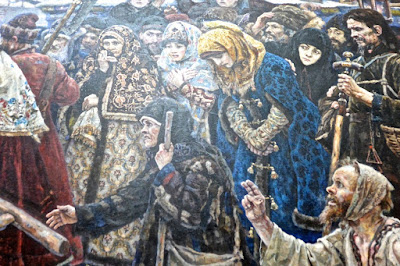

Le tableau montre la boyarina chargée de chaînes amenée dans la citadelle où elle mourra. C'est un moment de l'Histoire religieuse russe. Le patriarche de Moscou Nikon pour uniformiser toutes les églises orthodoxes de Russie et de Grèce avait réformé la liturgie en 1666-1667. Une réforme qui provoqua un schisme (Raskol) entre les "vieux-croyants" ( les starovères) et les autres. Conduite en prison la boyarina qui se tient du côté des schismatiques fait un signe d'opposition : elle lève deux doigts en l'air pour montrer que c'est ainsi que les "vieux croyants" continueront à se signer et non avec trois doigts pour symboliser la Trinité comme le préconisait le patriarche. A partir de 1685, les "vieux-Croyants" furent persécutés, des dizaines de milliers de d'entre eux furent exécutés, condamnés au bûcher ou emprisonnés à vie. La persécution dura jusqu'en 1905 date à laquelle Nicolas II signa une loi garantissant la liberté de la religion..

C'est dans la foule des "Vieux-croyants" que l'on retrouve la jeune fille de la première de couverture de Les nuits blanches. On peut voir, d'après ce tableau, que les vieux croyants se recrutent dans toutes les classes de la société, mendiants, femmes et hommes du peuple, riches et nobles.

|

| Galerie Tretiakov : Vassili Ivanovitch Sourikov; Boyarina Morozova (détail) |

Si on la regarde de plus près, on perçoit sa tristesse lorsqu'elle regarde la boyarina, ce qui ne laisse aucun doute sur son appartenance au groupe des "vieux-croyants".

|

| Galerie Tretiakov : Vassili Ivanovitch Sourikov Boyarina Morozova (détail) |

Mais dans la foule, à gauche, certains ricanent. A voir ces visages caricaturaux, on ne doute pas un instant de quel côté le peintre balance!

|

| Galerie Tretiakov : Vassili Ivanovitch Sourikov; Boyarina Morozova (détail) |

Vassili Ivanovitch Sourikov

|

| Vassili Sourikov : Autoportrait |

Le peintre Vassili Sourikov est né en 1848. Il a appartenu au mouvement réaliste et au groupe des peintres ambulants (ou itinérants) qui apparut en Russie à partir de 1863 pour réagir contre les méthodes et l'enseignement de l'Académie des Beaux-Arts de Saint Pétersbourg. Parmi eux pour neciter que le plus célèbre : Répin. Ils privilégient une peinture de caractère historique et social et ont des idéaux libertaires, démocratiques..

Autres oeuvres de Vassili Sourikov à la galerie Tétriakov de Moscou

et au musée russe de Saint Pétersbourg

|

| Galerie Tétriakov Le matin de l'exécution des Stretsly (1881) |

La scène se passe sur la place Rouge, devant l'église de Basile-Le-Bienheureux. On voit les murailles du Kremlin, symboles du pouvoir autocrate. Les Streltsy, ce sont les boyards moscovites, qui se sont rebellés contre le pouvoir du Tsar Pierre 1er, profitant de son séjour en Europe. Revenu à Moscou, Pierre le Grand a une réponse terrible. Des milliers de conjurés sont exécutés et le tsar transfère sa capitale dans la ville qui fait bâtir au bord de la Néva : Saint Pétersbourg. Le tsar, à droite, monté sur son cheval, regarde la scène.

|

| Galerie Tétriakov Le matin de l'exécution des Streltsy (1881) détail |

|

| La conquête de la Sibérie par Yermak. Huile sur toile par Vassili Sourikov (1895). Musée russe (Saint Petersbourg) |

|

| Vassili Sourikov : La prise de la forteresse de neige Musée russe Saint Pétersbourg |

Toujours une grande compostition mais cette fois-ci pour montrer la gaieté du peuple russe au cours d'une amusante bataille dans la neige .

|

| Vassili Sourikov : La prise de la forteresse de neige Musée russe Saint Pétersbourg(détail) |

|

| Le monument à Pierre le grand sur la place du Sénat à Saint Pétersbourg |

|

| Musée russe Vassili Sourikov : le vieux soldat |

|

| Galerie Trétiakov Vassili Sourikov : portrait de sa fille Olga |

Luchino Visconti

|

| Luchino Visconti |

Luchino Visconti de Modrone est le fils du duc Giuseppe Visconti de Modrone. La famille Visconti régna sur Milan jusqu’au XVème siècle et appartient donc à la grande aristocratie italienne proche de la famille royale. Elle possède un palais à Milan, une villa renaissance sur le bord du Lac de Côme et un château à Plaisance. Il est réalisateur de cinéma, metteur en scène de théâtre et écrivain;

Passionné de chevaux (il s’occupait d’une écurie de sa propriété et était champion d’équitation), il l’est aussi d’opéra et de musique et rencontre les plus grands musiciens de l’époque dans le salon de sa mère (Puccini, Toscanini); la famille a une loge particulière à la Scala. Il était lui-même violoncelliste. Ce qui explique l’importance de la musique dans son oeuvre cinématographique. De plus, dans leur propriété au bord du lac de Côme, la villa Erba, son père aimait monter des pièces de théâtre. Les enfants Visconti interprétaient de nombreux personnages. Le rôle préféré de Luchino était Hamlet (modestement!) et avant d'être attiré par le cinéma, il se passionnait pour le théâtre.

Il débuta sa carrière en 1936 comme assistant de Jean Renoir avec les Bas-fonds et Partie de campagne. On peut dire qu'il a été à bonne école! C'est en France, avec Renoir, que Luchino clarifie ses idées au sujet du fascisme et de Mussolini et adhère totalement aux idées esthétiques mais aussi politiques du Front Populaire. C'est parmi les intellectuels parisiens et dans ce contexte de liberté qu'il affirme et accepte entièrement son homosexualité.

Passionné de chevaux (il s’occupait d’une écurie de sa propriété et était champion d’équitation), il l’est aussi d’opéra et de musique et rencontre les plus grands musiciens de l’époque dans le salon de sa mère (Puccini, Toscanini); la famille a une loge particulière à la Scala. Il était lui-même violoncelliste. Ce qui explique l’importance de la musique dans son oeuvre cinématographique. De plus, dans leur propriété au bord du lac de Côme, la villa Erba, son père aimait monter des pièces de théâtre. Les enfants Visconti interprétaient de nombreux personnages. Le rôle préféré de Luchino était Hamlet (modestement!) et avant d'être attiré par le cinéma, il se passionnait pour le théâtre.

Il débuta sa carrière en 1936 comme assistant de Jean Renoir avec les Bas-fonds et Partie de campagne. On peut dire qu'il a été à bonne école! C'est en France, avec Renoir, que Luchino clarifie ses idées au sujet du fascisme et de Mussolini et adhère totalement aux idées esthétiques mais aussi politiques du Front Populaire. C'est parmi les intellectuels parisiens et dans ce contexte de liberté qu'il affirme et accepte entièrement son homosexualité.

Son premier film est Ossessione en 1942 (Les amants diaboliques) d’après le roman Mc Caine : Le facteur sonne toujours deux fois.

Les nuits blanches (1957) est une adaptation du roman de Dostoievski. Visconti déplace l’action de Saint Pétersbourg à Livourne, dans le quartier Venezia, dont il reconstitue un quartier en studio à Cinecitta.

Le Notti Bianche : Les nuits blanches

|

| Les nuits blanches: Maria Schell et Marcello Mastroïani |

Pourquoi Livourne? Par ses canaux et ses ponts, la ville est censée rappeler Saint Pétersbourg.

Pourquoi en studio? Parce qu’il permet à Visconti de réaliser son projet de réunir théâtre et cinéma. Le brouillard est rendu par des voiles de tulle comme au théâtre. Les jeux d’ombre et de lumière doivent paraître artificiels et faux, offrant ainsi un décor onirique au récit qui est filmé en noir et blanc. Ceci n’empêche pas le réalisme. De même que Dostievski situait le récit de Les nuits blanches dans un quartier populaire et pauvre, de même le quartier ou vivent les personnages de Visconti est lépreux, mal famé et les habitants modestes mais.. d'une manière très esthétique. Le récit est fidèle à l’histoire mais ni au sens ni à la psychologie des personnages du roman.

Pourquoi en studio? Parce qu’il permet à Visconti de réaliser son projet de réunir théâtre et cinéma. Le brouillard est rendu par des voiles de tulle comme au théâtre. Les jeux d’ombre et de lumière doivent paraître artificiels et faux, offrant ainsi un décor onirique au récit qui est filmé en noir et blanc. Ceci n’empêche pas le réalisme. De même que Dostievski situait le récit de Les nuits blanches dans un quartier populaire et pauvre, de même le quartier ou vivent les personnages de Visconti est lépreux, mal famé et les habitants modestes mais.. d'une manière très esthétique. Le récit est fidèle à l’histoire mais ni au sens ni à la psychologie des personnages du roman.

Marcello Mastroiani (Mario) est un jeune homme, trop beau, trop sûr de lui, prompt à prendre mouche et en aucun cas il n'est le rêveur déconnecté du monde, cultivant sa différence, s’enivrant de mots et de sentiments faux, et s’apitoyant sur lui-même dans une pose affectée. Au contraire, il paraît très prosaïque. En fait, il s’efface même, par moments, devant le personnage féminin, Natalia, incarnée par Marie Schell qui prend plus d’importance que lui, à la différence du roman. Il faut dire que Maria Schell était alors au sommet de sa gloire et est particulièrement mise en valeur. Son interprétation exacerbe le romantisme de l’histoire.

On peut dire, donc que Visconti n’a été fidèle à l’écrivain que par la forme mais non par le fond.Le livre : Les nuits blanches de Fédor Dostoïevski

Le film : Nuits blanches de Luchino Visconti

Bravo à Aifelle, Dasola, Eeeguab, Kathel, Keisha, Thérèse, Valentine,

Merci à tous pour votre participation.