Dans la collection de la Pléïade, Régis Boyer explique que les pièces de Henrik Ibsen sont parfois difficiles à comprendre pour un esprit latin mais beaucoup moins, en général, pour un scandinave. Pourtant il constate que même les norvégiens ont paru désorienté par la pièce d’Ibsen La Cane sauvage et il écrit :

« Cette histoire de cane sauvage désarçonnait au risque de masquer le véritable tragique du sujet. Qu’est-ce que ce bric-à-brac où évoluent une petite fille presque aveugle, une femme qui ne cesse de dire un mot pour un autre, un pleutre grotesque qui est fatigué avant d’avoir entrepris quoi que ce soit, le tout sur un arrière plan de grenier-forêt sauvage où roucoulent des pigeons « culbutants » ou caquètent des poules et dont sort un prétendu lieutenant, en képi, tenant dans la dextre un lapin écorché? C’est pourquoi les représentations ne furent pas aussi nombreuses ni applaudies que pour d’autres pièces. »

|

| Hjalmar et sa fille Hedvig dans le fim La cane sauvage |

Et oui, surprenant ce résumé, non? Et pourtant, c’est bien ça!

La petite fille qui devient aveugle c’est Hedvig, quatorze ans, fille de Gina et Hjalmar Ekdal, une délicieuse fillette qui adore et admire son père. Sa mère, la femme qui dit un mot pour l’autre, Gina, de condition modeste, joue à la bourgeoise en employant des mots qu’elle ne connaît pas et qu’elle déforme. Mais si elle a bien des travers, le mensonge et une conscience peu chatouilleuse, Gina est sincère dans son dévouement et son amour envers son mari.

Le pleutre grotesque, paresseux et de faible intelligence, qui se prend pour un génie et fait travailler sa femme et sa fille, c’est Hjalmar. Le lieutenant en képi est le vieil Ekdal, le grand père de Hedvig. Personnage pathétique, sénile, alcoolique, il considère le grenier comme une forêt et un terrain de chasse. Il a été officier, grand chasseur, mais il est déshonoré et ruiné après avoir été grugé par Werle, grand bourgeois, richissime propriétaire d’usines. Enfin, n’oublions pas le fils Werle, Gregers, un imbécile puritain, exalté, qui va mettre le feu au ménage des Ekdal sous prétexte de purification, à la recherche de la vérité absolue qu'il appelle "la créance idéale".

|

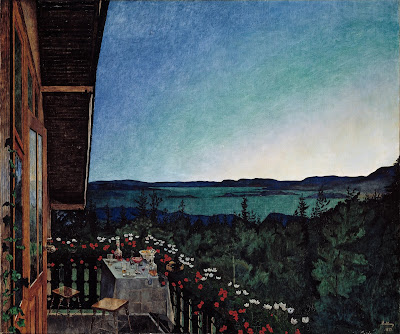

| Hedvig Ibsen* de Grandjean (1840) |

Voilà les personnages d’Ibsen et, jamais, le dramaturge n’a été aussi noir et aussi pessimiste. On sent en lui un mépris de la nature humaine, une féroce ironie envers ces personnages qui sont des imbéciles, dangereux pour Gregers, et tout aussi condamnable pour Hjalmar suffisant, égoïste et veule, deux personnages pour qui le spectateur ne peut éprouver que de la répulsion. Enfin, c'est ce que j'ai éprouvé à la première lecture car je comprends que les personnages sont plus complexes et qu'ils portent en eux, l'un la faute de son père, l'autre le déshonneur du sien. Ils ont besoin de se mentir à eux-mêmes pour vivre, Gregers en se croyant investi d'une mission, Hjalmar en pensant être un génial inventeur.

Le docteur Reilling, leur voisin, affirme d'ailleurs: "Si vous retirez le mensonge de la vie de personnes ordinaires, vous leur retirez en même temps le bonheur ».

Le reste de la compagnie est en grande partie composée d’égoïstes, de débauchés, de jouisseurs sans âme. Mais la tendresse d’Ibsen se réveille quand il parle de la petite Hedvig, la seule capable d’aimer autrui plus qu’elle-même, la seule qui ne mente pas, qui ne triche pas avec elle-même. La cane sauvage blessée par les chasseurs qu’elle a recueillie dans le grenier est la représentation symbolique de Hedvig. Un oiseau sauvage qui ne sait pas feindre et qui ne peut être que la victime du monde qui l’entoure.

Le docteur Reilling, leur voisin, affirme d'ailleurs: "Si vous retirez le mensonge de la vie de personnes ordinaires, vous leur retirez en même temps le bonheur ».

Le reste de la compagnie est en grande partie composée d’égoïstes, de débauchés, de jouisseurs sans âme. Mais la tendresse d’Ibsen se réveille quand il parle de la petite Hedvig, la seule capable d’aimer autrui plus qu’elle-même, la seule qui ne mente pas, qui ne triche pas avec elle-même. La cane sauvage blessée par les chasseurs qu’elle a recueillie dans le grenier est la représentation symbolique de Hedvig. Un oiseau sauvage qui ne sait pas feindre et qui ne peut être que la victime du monde qui l’entoure.

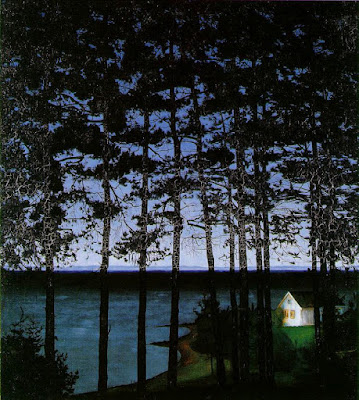

Le grenier où l'on élève des poules et des lapins, devenu forêt profonde

dans le fantasme du grand père mais aussi de toute la famille, est un

lieu de rêve, un échappatoire à la vie réelle, mensonge nécessaire au bonheur de la famille, "le mensonge vital". Il peut être aussi

interprété par la psychanalyse comme les replis profonds de la conscience, la

part obscure de l'être humain, le ça.

On a beaucoup glosé aussi sur la signification érotique du canard et oui! Manque de chance c'est d'une cane qu'il s'agit (voir ci-dessous)

Une pièce étrange, déroutante, et qui pourtant émeut!

Le titre français retenu traditionnellement est : Le canard sauvage. Dans son analyse de la pièce, Régis Boyer explique que cette traduction est erronée. Ibsen joue en effet, en norvégien, sur l'article indéfini en employant parfois le neutre lorsqu'il s'agit de l'animal, parfois le féminin pour signifier la similitude avec la fillette. Il ne peut donc s'agir que d'une cane.

* Hedvig Ibsen, la soeur de Henrik, donne son nom à la petite Hedvig de La cane sauvage. Elle a huit ans dans le tableau peint par Grandjean.

* Hedvig Ibsen, la soeur de Henrik, donne son nom à la petite Hedvig de La cane sauvage. Elle a huit ans dans le tableau peint par Grandjean.