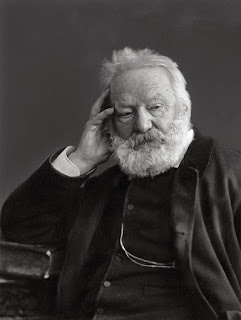

Dans le tome II de son Livre En voyage : France/Belgique, Victor Hugo écrit une longue lettre à sa femme Adèle le 8 septembre 1837. Il est à Dieppe et il lui raconte la promenade à pied accomplie la veille à partir du port du Tréport à Cayeux en passant par Mers, Ault et Saint Valery.

Ma journée d’hier, chère amie, a été bien remplie. J’étais au Tréport, je voulais voir le point précis où finit la dune et où commence la falaise. Belle promenade, mais pour laquelle il n’y a que le chemin des chèvres et qu’il fallait faire à pied. J’ai pris un guide et je suis parti. Il était midi.

Courageux, papa Hugo ! Si j'ai fait le même parcours, c'est d'une manière moins glorieuse, en voiture.

|

Le Tréport : la falaise

|

|

Le Tréport : le phare

|

|

| Le Tréport à marée basse |

|

|

Du Tréport on peut apercevoir, en face, la falaise de Mers-les-Bains.

|

Falaise de Mers-les-Bains vue du Tréport et au-delà la ville d'Ault

|

C'est du Tréport que Victor Hugo part avec son guide pour gagner la falaise de Mers -les-Bains.

Les deux villes sont séparées par une longue plage de sable.

À une heure j’étais au sommet de la falaise opposée au Tréport. J’avais

franchi l’espèce de dos d’âne de galets qui barre la mer et défend la vallée

au fond de laquelle se découpent les hauts pignons du château d’Eu ; j’avais

sous mes pieds le hameau qui fait face au Tréport.

|

La ville de Mers au pied de la falaise : vue du Tréport

|

Et c'est du haut de la falaise de Mers qu'il admire l'église du Tréport

|

Eglise du Tréport

|

La belle église du Tréport se dressait vis-à-vis de moi sur sa colline avec toutes les maisons de son village répandues sous elle au hasard comme un tas de pierres écroulées. Au delà de l’église se développait l’énorme muraille des falaises rouillées, toute ruinée vers le sommet et laissant crouler par ses brèches de larges pans de verdure. La mer, indigo sous le ciel bleu, poussait dans le golfe ses immenses demi-cercles ourlés d’écume. Chaque lame se dépliait à son tour et s’étendait à plat sur la grève comme une étoffe sous la main d’un marchand. Deux ou trois chasse-marées sortaient gaîment du port. Pas un nuage au ciel. Un soleil éclatant.

|

Le Tréport : son église

|

Et puis ce texte qui prouve, si besoin est, que Victor Hugo ne manque pas d'humour !

Au-dessous de moi, au bas de la falaise, une volée de cormorans pêchait. Ce sont d’admirables pêcheurs que les cormorans. Ils planent quelques instants, puis ils fondent rapidement sur la vague, en touchent la cime, y entrent quelquefois un peu, et remontent. À chaque fois ils rapportent un petit poisson d’argent qui reluit au soleil. Je les voyais distinctement et de très près. Ils sont charmants quand ils ressortent de l’eau, avec cette étincelle au bec.

Ils avalent le poisson en remontant, et recommencent sans cesse. Il m’a paru qu’ils déjeunaient fort bien.

Moi j’avais mal déjeuné par parenthèse. Comme c’était un port de mer, j’avais mangé du beefsteack bien entendu, mais du beetsteack remarquablement dur. À la table d’hôte, où les plaisanteries sont rarement neuves, on le comparait à des semelles de bottes. J’en avais mangé deux tranches, et pour cela j’étais fort envié à la table d’hôte, l’un enviait mon appétit, l’autre mes dents. J’étais donc comme un homme qui a mangé à son déjeuner une paire de souliers. Moi, j’enviais les cormorans.

|

Bateau de pêche entouré d'une nuée d'oiseaux

|

Suit cette étrange vision et splendide description à la Hugo (j'adore !) de l'arrivée à Ault par le haut de la falaise, un paysage tel que je n'ai pu le voir ! Et oui, quand on est en voiture !

Une heure après, toujours par le sentier tortueux de la falaise, j’approchais du Bourg-d’Ault, but principal de ma course. À un détour du sentier, je me suis trouvé tout à coup dans un champ de blé situé sur le haut de la falaise et qu’on achevait de moissonner. Comme les fleurs d’avril sont venues en juin cette année, les épis de juillet se coupent en septembre. Mais mon champ était délicieux, tout petit, tout étroit, tout escarpé, bordé de haies et portant à son sommet l’océan. Te figures-tu cela ? vingt perches de terre pour base, et l’océan posé dessus. Au rez-de-chaussée des faucheurs, des glaneuses, de bons paysans tranquilles occupés à engerber leur blé, au premier étage la mer, et tout en haut, sur le toit, une douzaine de bateaux pêcheurs à l’ancre et jetant leurs filets. Je n’ai jamais vu de jeu de la perspective qui fût plus étrange. Les gerbes faites étaient posées debout sur le sol, si bien que pour le regard leur tête blonde entrait dans le bleu de la mer. À la ligne extrême du champ une pauvre vache insouciante se dessinait paisiblement sur ce fond magnifique. Tout cela était serein et doux, cette églogue faisait bon ménage avec cette épopée. Rien de plus frappant, à mon sens, rien de plus philosophique que ces sillons sous ces vagues, que ces gerbes sous ces navires, que cette moisson sous cette pêche. Hasard singulier qui superposait les uns aux autres, pour faire rêver le passant, les laboureurs de la terre et les laboureurs de l’eau.

|

Falaise de Bourg d'Ault

|

À deux heures et demie, j’entrais au Bourg-d’Ault. On passe quelques maisons, et tout à coup on se trouve dans la principale rue, dans la rue mère d’où s’engendre tout le village, lequel est situé sur la croupe de la falaise. Cette rue est d’un aspect bizarre. Elle est assez large, fort courte, bordée de deux rangées de masures, et l’océan la ferme brusquement comme une immense muraille bleue. Pas de rivage, pas de port, pas de mâts. Aucune transition. On passe d’une fenêtre à un flot.

Au bout de la rue en effet on trouve la falaise, fort abaissée, il est vrai. Une rampe vous mène en trois pas à la mer, car il n’y a là ni golfe, ni anse, pas même une grève d’échouage comme à Étretat. La falaise ondule à peine pour le Bourg-d’Ault.

|

Falaise d'Ault

|

La mer ronge perpétuellement le Bourg-d’Ault. Il y a cent cinquante ans, c’était un bien plus grand village qui avait sa partie basse abritée par une falaise au bord de la mer. Mais un jour la colonne de flots qui descend la Manche s’est appuyée si violemment sur cette falaise qu’elle l’a fait ployer. La falaise s’est rompue et le village a été englouti. Il n’était resté debout dans l’inondation qu’une ancienne halle et une vieille église dont on voyait encore le clocher battu des marées quelques années avant la Révolution, quand les vieilles femmes qui ont aujourd’hui quatre vingts ans étaient des marmots roses.

Maintenant on ne voit plus rien de ces ruines. L’océan a eu des vagues pour chaque pierre ; le flux et le reflux ont tout usé, et le clocher qui avait arrêté des nuages n’accroche même plus aujourd’hui la quille d’une barque.

Nous étions garés sous la flèche rouge, (image de droite) et, en effet, l'on voyait bien comment la falaise grignotait la ville peu à peu. (image de gauche)

Depuis la catastrophe du bas village, tout le Bourg-d’Ault s’est réfugié sur la falaise. De loin tous ces pauvres toits pressés les uns sur les autres font l’effet d’un groupe d’oiseaux mal abrité qui se pelotonne contre le vent. Le Bourg-d’Ault se défend comme il peut, la mer est rude sur cette côte, l’hiver est orageux, la falaise s’en va souvent par morceaux. Une partie du village pend déjà aux fêlures du rocher.

Ne trouves-tu pas, chère amie, qu’il résulte une idée sinistre de ce village englouti et de ce village croulant ? Toutes sortes de traditions pleines d’un merveilleux effrayant ont germé là. Aussi les marins évitent cette côte. La lame y est mauvaise ; et souvent, dans les nuits violentes de l’équinoxe, les pauvres gens du Tréport qui vont à la pêche dans leur chasse-marée, en passant sous les sombres falaises du Bourg-d’Ault, croient entendre aboyer vaguement les guivres de pierre qui regardent éternellement la mer du haut des nuées, le cou tendu aux quatre angles du vieux clocher.

|

Ault : église Saint Pierre (photo wikipédia)

|

Cet endroit est beau. Je ne pouvais m’en arracher. C’est là qu’on voit poindre et monter cette haute falaise qui mure la Normandie, qui commence au Bourg-d’Ault, s’échancre à peine pour le Tréport, pour Dieppe, pour Saint-Valery-en-Caux, pour Fécamp, où elle atteint son faîte culminant, pour Étretat où elle se sculpte en ogives colossales, et va expirer au Havre, au point où s’évase cet immense clairon que fait la Seine en se dégorgeant dans la mer.

Où naît la falaise, la dune meurt. La dune meurt dignement dans une grande plaine de sable de huit lieues de tour qu’on appelle le désert et qui sépare le Bourg-d’Ault, où la falaise commence, de Cayeux, village presque enfoui dans les sables, où finit la dune.

|

Plage vue du haut de Ault en direction de Cayeux

|