Survivant de l’attentat terroriste de Charlie Hebdo, Philippe Lançon raconte dans Le Lambeau sa lente reconstruction physique à l’hôpital. Il a eu la mâchoire emportée et a dû subir pas moins de dix-sept opérations. Parallèlement, il décrit aussi sa reconstruction sur le plan psychique car un survivant n’est pas un vivant et doit le redevenir. Il y aura toujours, désormais, un avant et un après pour cet homme qui revient à la vie mais qui n’est plus ni tout à fait lui-même, ni tout à fait un autre.

Le lambeau

|

| Charlie Hebdo : les disparus Charb, Cabu, Bernard Maris, Tignous, Wolinsky |

Le titre du livre présente donc un double sens : le terme lambeau fait référence à une partie de lui-même qui a définitivement disparu : “Il reste des parties de ce que j’étais, mais elles sont en lambeaux”.

"Eux (ses parents) souffraient, je le voyais, mais moi je ne souffrais pas, j’étais la souffrance. Vivre à l’intérieur de la souffrance, entièrement, ne plus être déterminé que par elle, ce n’est pas souffrir; c’est autre chose, une modification complète de l’être."

Mais le lambeau, c’est aussi, comme il nous l’explique en parlant de ses opérations, une technique chirurgicale qui permet de remplacer le manque de substance par de la matière et des tissus vascularisés. C’est un morceau de son péroné qui va lui servir de menton.

L'Avant, l'Après, Pendant

|

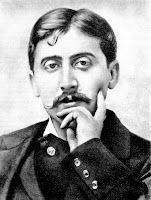

| Philippe Lançon Prix feminan et prix spécial Renaudot 2018 |

Le livre est construit sur cet « avant » et cet « après » dont il a une conscience aiguë, avec un arrêt sur image, temps suspendu, sur « pendant » : l’attentat !

L’avant, c’est La nuit des rois au théâtre avec son amie Nina, les articles à écrire pour Charlie et Libération, les deux journaux pour lesquels il travaille, son amour, Gabriella, son prochain départ pour l’université de Princeton pour y enseigner la littérature. C'est la lecture de Houellebecq et les discussions houleuses à Charlie Hebdo.

Pendant : l’attentat ! Moment bouleversant, d’une grande intensité, et dont la scène apparaît comme dédoublée : Elle est décrite par la victime sous un angle flou, brouillé, incomplet, partiel, ce qu’il voit, ce qu’il entend sans voir, ce qu’il comprend ou non, dans une sorte de stupéfaction et d’anesthésie ( il ne prend pas conscience de sa blessure) et pourtant, contradictoirement, tous les sens en alerte : le crépitement des armes, les cris des terroristes et des victimes, les odeurs, celle du sang en particulier. Elle se déroule comme un film, d’abord accéléré avec l’irruption des tueurs, puis au ralenti : Franck, le policier qui assura la sécurité de Charb, sort son arme mais trop lentement et s’écroule et puis il y a les gros plans sur les victimes proches de lui, ceux qui n’arrêteront pas de hanter sa mémoire et qu’il passe et repasse sans cesse dans sa mémoire comme un film que l’on peut dérouler et rembobiner. Le premier visage qui lui apparaît, la prise de conscience de ses blessures dont celle de la mâchoire. Il est défiguré.

L’Après : Philippe Lançon raconte, de souffrances en souffrances, d’opération en opération, d’espoir en désespoir et vice versa, une descente aux enfers non pas sous le signe de Dante mais plutôt sous celui de Kafka :

« La plupart des réveils ont été soit difficiles, soit épouvantables.(…) De nouveau j’étais chez moi et une journée ordinaire allait commencer, de nouveau les lumières blafardes et les voix des infirmières chassaient le bien-être éprouvé, cette queue de coma, pour me replonger dans l’une des marmites kafkaïennes; mais l’enfer, n’était-ce pas toujours ça : l’éternel retour d’une sensation fictive, créée par la mémoire et la brutale expulsion du paradis ordinaire qu’elle rappelait »

L’absurdité du monde, de ce qui est arrivé, de ce qui lui arrive, est une sensation qui revient à maintes reprises dans ce récit, comme cette impression de culpabilité alors qu’il est victime :

« J’étais le compagnon des pauvres K de Kafka. Cette tendance allait vite s’accentuer. Je voulais bien faire pour qu’on ne puisse rien me reprocher. Je voulais être en règle avec les autorités. Plus la situation devenait extraordinaire, plus je voulais être conforme. Plus je comprenais que j’étais victime, plus je me sentais coupable. Mais de qui étais-je coupable si ce n’est d’avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment ?.»

Ce qu’il nous décrit est un parcours très intime puisque l’on pénètre dans la conscience même de l’écrivain, de ses peurs, ses doutes, mais aussi des souffrances du corps, de ses blessures, de ses trahisons intimes, de ses exigences matérielles. On y parle du quotidien du blessé, de la bave qui coule par les trous des tissus lésés, des intestins qui refusent de fonctionner, de la virilité défaillante, bref ! de tout ce qui assure normalement le bon fonctionnement de la machine, de tout ce qui nous rappelle et, ici, intolérablement, notre condition humaine.

Il rend compte de l’amitié et de l’amour, de tous ces sentiments, ces émotions qui permettent de ne pas céder au désespoir, qui obligent à la lutte, à être à la hauteur, ce qu’il nomme « un dandysme » de l'esprit, de l’attitude. Il ne faut pas céder parce que l’on risque de décevoir ceux qui vous aiment et aussi ceux qui vous soignent. Mais cela aussi, est une douleur ! Il rend un bel hommage aux médecins et en particulier à sa chirurgienne Chloé, il dresse de beaux portraits, humains, vivants, de ses infirmières, sa kinésithérapeute, de tout le personnel soignant mais aussi de ces policiers qui ont assuré sa sécurité et l’ont accompagné pendant si longtemps.

Le trait d’union

Et parce que c’est un intellectuel, il est accompagné par les grandes figures de la littérature et de l’art, ceux qui sont essentiels pour lui, Thomas Mann, Proust, Kafka, Supervielle, Bach… C’est par la littérature qu’il est rappelé à la vie. Ainsi lorsque par un matin de réveil brumeux, il est capable de se souvenir du prénom de madame Bovary, il remercie Flaubert de cette renaissance.

Peu à peu il va devoir quitter l’hôpital, métaphore du berceau, réapprendre à vivre comme un bébé apprend à marcher. Cette image de l’enfant dépendant est plusieurs fois évoquée dans le livre.

« Elle (l’infirmière) a posé un masque sur mon visage, elle me parlait, je ne la comprenais plus, j’ai senti que j’étouffais et tandis que la panique me saisissait, je me suis mis à pleurer, j’avais de nouveau cinq ou sept ans, je les aurais toujours… »

Peu à peu, il se remet à écrire des articles sur des expositions, des spectacles et il écrit ce livre catharsis : Le lambeau.

Ainsi, c’est certainement la littérature dans ce qu'elle a d'universel mais aussi l’écriture qui assureront le trait d’union entre l’avant et l’après, entre lui et lui-même. Une forme d'unité. Une constante !

Le livre se clôt sur l’attentat du Bataclan. Philippe Lançon l'apprend aux Etats-Unis. Il est avec Gabriella : « Je suis heureuse de vous savoir loin. Ne rentrez pas trop vite » lui écrit Chloé, sa chirurgienne.

Conclusion

Ceux qui s’attendent de la part de Philippe Lançon, comme je l’ai lu dans les critiques, à une analyse de l'islamisme, à une remise en cause des injustices sociales, à la dénonciation des ghettos que sont devenus nos cités, en seront pour leur frais. Il s'y refuse catégoriquement.

" Voilà trente ans, peut-être un siècle, que ces discours humanistes n'aboutissent à rien."

Il ne s’agit donc pas d’un texte social ou politique même si l'écrivain appelle au respect de la liberté de pensée, à la tolérance, à la suspension du jugement afin de mieux comprendre les idées des autres.

" Voilà trente ans, peut-être un siècle, que ces discours humanistes n'aboutissent à rien."

Il ne s’agit donc pas d’un texte social ou politique même si l'écrivain appelle au respect de la liberté de pensée, à la tolérance, à la suspension du jugement afin de mieux comprendre les idées des autres.

"J'avais

passé une partie exagérée de ma vie à juger les autres. C'était une

manière efficace de ne pas les comprendre, de ne pas m'oublier en m'échauffant... "

Il déplore l’évolution de notre société vers l'obscurantisme, le puritanisme, le fanatisme, ce qu’il dénonce comme « la grande peur des bien-pensants » et qui est à la source de la violence, de la haine, de l'extrêmisme.

« Nous avions senti monter cette rage étroite qui transformait le combat social en esprit de bigoterie.. La haine était une ivresse; les menaces de mort, habituelles; les mails orduriers nombreux… »

Mais plus que tout Le lambeau est un cri douloureux, un cheminement intime et philosophique vers une forme de compréhension et de sagesse qui permet à l'écrivain d'être laissé "à la liberté et au silence du récit".